| 编辑推荐: |

本文主要介绍无人驾驶行业联盟发布的 ADS 安全性评价最佳实践指南,既针对安全指标提供测量与分析方案,也为新兴

ADS 标准提供支持。希望对您的学习有所帮助。

本文来自于智驾社,由火龙果软件Linda编辑、推荐。

|

|

安全性始终是无人驾驶车辆落地与公众接纳的核心关切,尤其在无人驾驶车辆与行人发生碰撞事故后,这一议题更受关注。尽管

COVID-19 疫情期间,公众对该技术的接纳度有所提升,但仍未达到车企、技术方及政府的预期。此前,各类技术企业、车企及其他行业主体为抢占市场,虽已推出多种

ADS(自动驾驶系统)安全性评估框架,却均未实现广泛应用。然而,唯有通过可靠、可行且统一的方法评估

ADS 安全性,才能推动开发者协作,并增强公众对该技术的信任与信心。

本报告是无人驾驶行业联盟发布的 ADS 安全性评价最佳实践指南,该联盟成员涵盖技术企业、车企、互联网出行平台及标准制定机构(SAE

International)。该指南对推动行业标准收敛具有重要意义:若企业能就安全标准基线达成共识,将是行业发展的积极突破;若制定新标准时可在现有框架基础上深化讨论、补充细节,行业主体便能在统一语境下沟通,持续优化技术与标准。

支撑 ADS 开发者测试的指标体系,既包括场景化测试,也涵盖企业在特定设计运行区域(ODD)内的测试方案。而跨行业、跨

ODD 及跨产品全生命周期的安全指标一致性,将直接提升安全评估的统一性。与此同时,技术开发者与车企可通过定制化指标测试自身系统,为系统安全性提供实证支持。

在任何领域,衡量具备统计意义的实际安全性(即后果性安全)都需耗费较长时间。为此,需构建 ADS 安全性预测性指标体系作为补充。如此,在

ADS 商业落地前及落地过程中,企业可借助预测性指标跟踪安全状态并开展风险管理;待 ADS 部署后产生实际数据,再通过后果性安全指标评估其真实安全表现

—— 这两类指标在 ADS 安全评估与监测中均发挥核心作用。因此,指南建议 ADS 开发者从两方面开展指标追踪:一是后果性安全指标,包括车辆碰撞、交通违规行为的频率与严重程度;二是预测性安全指标,涵盖车辆安全范围突破情况、安全行驶控制能力,以及

ADS 对物体与事件的检测识别响应时长等。

基于既有数据的测量指标更易获得业界认可。例如,依据 SAE J1698、SAE J3197 等标准采集的车辆数据,已广泛应用于事件与车辆分析,其价值也得到充分验证。自动驾驶系统专用车辆(ADS-DV)的数据收集最佳实践,不仅能支撑风险事件分析,也为

ADS 安全指标提供了可行的数据支撑起点。设施端数据虽可补充车载数据,但在数据扩展性上存在局限 ——

若强制依赖设施端数据,那些无法适配 ADS 车辆的地区将被排除在数据集之外。因此,至少在短期内,与

ADS 安全性相关的最广泛、可行且可靠的测量数据,仍将来源于 ADS-DV 自身。

为支撑长期安全目标,本报告提出一种基于车辆运行表现、具备技术中立性的安全性测度与分析方法。报告中的最佳实践建议,既针对一组安全指标提供测量与分析方案,也为新兴

ADS 标准提供支持。

一、支持自动驾驶系统安全性的指标

自动驾驶系统(ADS)的开发者与制造商,需提供充分依据证明系统具备公路安全运行能力。建立安全指标体系是关键支撑

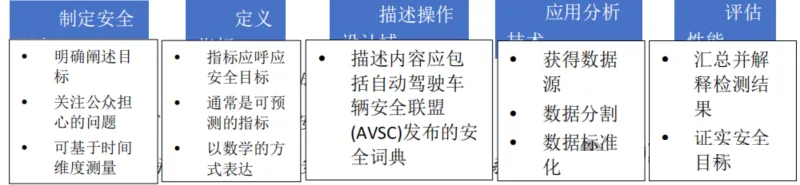

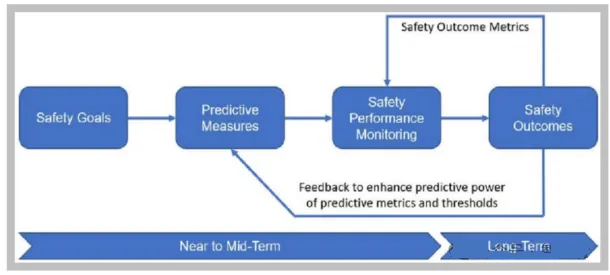

—— 通过定量评估的方式,可清晰判断 ADS 是否符合预设安全标准。本指南倡导一套为 ADS 安全性提供实证支持的流程(如图一所示):该流程以制定社会层面的安全目标为起点,依托预测性安全指标与后果性安全指标双维度支撑风险管理,最终推动安全目标从宏观方向转化为可落地的具体要求。

在应用到现实世界之前,ADS 性能应由 ADS 开发者和制造商进行衡量和评估。这些指标和相关方法在技术性上是中立的,可以一致地应用于不同的

ADS 使用规范和不同的测试场地。

2.1 安全目标

以下是期望实现的安全目标,引导未来实践的方向:

(1) 减少事故数量及严重程度。

(2) 控制车辆在安全环境中行驶。

对于第一个安全目标,最直接的指标因驾驶造成碰撞的严重程度和频率;在全球范围内,降低道路风险通常依靠降低车祸频率和严重程度。本指南侧重于与动态驾驶任务有关的车祸事故。

设置第二个安全目标旨在传达 ADS 应寻求以降低安全风险的方式执行驾驶任务。能否控制无人驾驶车辆的安全行驶环境取决于许多因素,包括是否存在其他道路使用者、与其他道路使用者之间的距离以及他们移动的可预测性

(如加减速和急动性)、以及附近的基础设施、交通标识和交通控制装置的类型和状态。

2.2 安全性指标

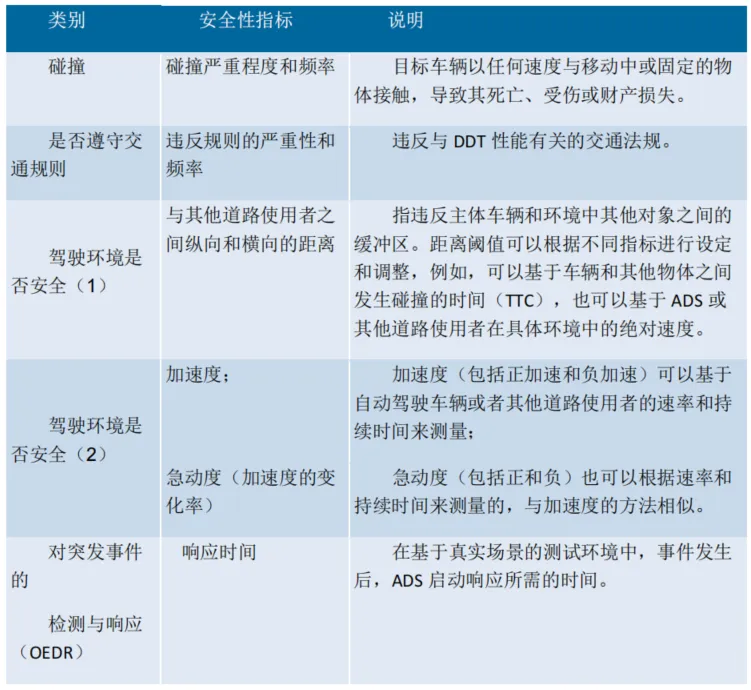

安全性指标的制定应该支撑安全目标。表一提供了一些建议的安全性指标,供 ADS 开发者和制造商参考。

表一、建议的安全性指标

车祸的经济与社会成本往往有明确记录,例如可通过财产损失、碰撞严重程度及碰撞频率等指标,评估其引发的社会危害程度

—— 这与第一条安全目标(减少事故数量及严重程度)相呼应。针对第二条安全目标(控制车辆在安全环境中行驶),与遵守行车规范相关的安全指标,则为

ADS 在相对安全环境下行驶提供了可量化的衡量依据。此外,ADS 的开发者与制造商还应借助关键性能指标(KPIs)支撑系统的开发与部署决策,同时需明确与安全指标关联的典型风险,以此作为风险预警的重要参考。

二、建议的后果性安全指标

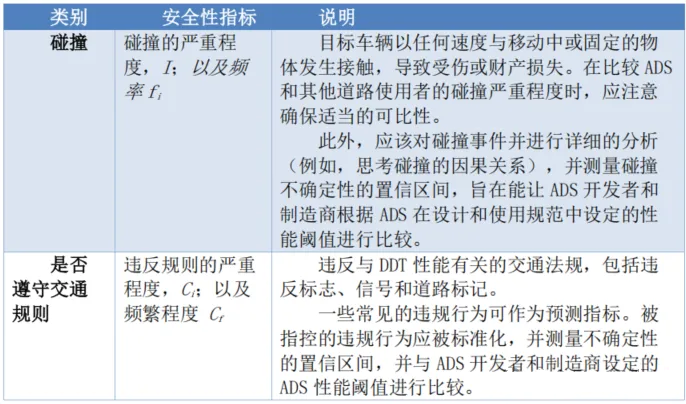

后果性安全指标为 ADS 的安全性提供了实际发生碰撞事件的定量证据。表二所列建议的后果性安全指标,可用于支撑第一个安全目标。

表二、建议的后果性安全指标

从本质上看,实际安全后果具有核心价值 —— 它既是当前交通安全指标体系的构建基础,也是衡量交通安全社会影响的国际通用标准。因此,需基于时间维度对实际安全后果进行持续监测,通过量化手段追踪安全目标的推进进程。

2.1 碰撞事故的严重程度和频率

碰撞事故的严重程度与发生频率相关指标,不仅能为实际安全后果提供定量依据,更能帮助 ADS 企业向客户证明系统的安全性。其中,“碰撞”

可定义为:目标车辆以任意速度与移动或固定物体发生接触,进而导致人员受伤或财产损失的事件。

值得注意的是,碰撞引发的社会危害通常体现在两个层面:一是事故中的死伤总人数,二是车祸严重程度与发生频率的叠加效应。而安全目标的核心目的,正是降低这两类风险的发生概率。

在人类驾驶场景中,情绪波动、分心操作或身体不适等人为因素,都是引发事故的重要诱因;而 ADS 可完全规避这类干扰。随着

ADS 专用车辆(ADS-DV)在交通工具中的占比逐步提升,开发者与制造商可通过数据分析锁定高风险驾驶场景,针对性制定优化方案,进而最大限度减少事故发生。可以预见,伴随

ADS 的进一步普及与安全性升级,未来由人为因素引发的事故将逐步下降。

2.2 违反交通法规的严重性和频率

ADS 专用车辆(ADS-DV)的设计需严格符合其设计运行区域(ODD)对应的交通法规要求,仅在 “为避免碰撞需临时偏离规则”

的特殊场景下,可允许例外情况。交通法规的核心作用,是引导 ADS 与其他道路使用者共同规避事故相关风险,最终提升

ADS 的运行安全性。例如 2017 年的数据显示,全球 26% 的车祸与超速行为直接相关,而限速规则正是降低这类事故的有效手段。

ADS 的违规行为可通过 “违规严重程度” 与 “违规频率” 两大维度衡量。因此,为实现安全目标,需详细记录与动态驾驶任务(DDT)性能相关的违规行为,及其严重程度与发生频率。

违规严重程度:指特定违法行为对交通安全构成的风险等级,可通过多维度量表量化评估。以人类驾驶为例,美国各州采用差异化计分体系评估违规严重程度,违规者可能面临驾照吊销、保险费用大幅上涨等后果;同理,ADS

开发者也需建立专属的违规严重程度评估量表,用于系统违规行为的跟踪与管控。

违规频率:基于时间(如 “每千小时行驶”)、距离(如 “每万公里行驶”)、场景(如 “城市道路 /

高速道路”)等多维度数据,对违规发生次数进行标准化计量后的结果,可直观反映 ADS 在不同运行条件下的合规稳定性。

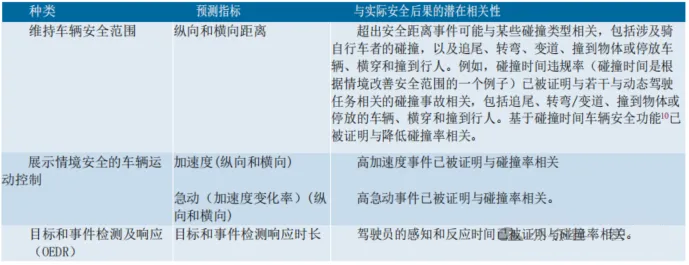

三、建议的预测性安全指标

后果性安全指标是衡量总体安全目标实际推进成效的关键工具,但这类指标存在明显局限 —— 需积累足够长的观测时间与事件曝光量,才能具备统计意义,难以满足安全评估的前置需求。与之不同,预测性指标的核心价值并非直接测度安全性,而是通过关联关键驾驶行为,提前预判安全后果,为风险管控提供更早的决策依据。

评估动态驾驶任务(DDT)表现的指标,是安全性预测的重要载体 —— 这类指标能直接衡量驾驶行为对安全环境的正向增益或负面风险。相较于评估实际安全性需依赖大量事件曝光,预测性指标的评估结果可更早获取,大幅缩短安全验证周期,为

ADS 开发与测试阶段的风险干预创造窗口。

随着自动驾驶专用车辆(ADS-DVs)的逐步普及,这些反映 DDT 性能合格与否的核心指标 —— 包括车辆安全范围维持能力、可预测的车辆运动控制水平,以及对物体与事件的检测识别响应时间

—— 均需纳入安全风险评估的核心考量因素。事实上,这类测量逻辑在人类驾驶安全性评估中已广泛应用,例如通过碰撞时间、硬制动频率、突然转向行为等指标判断驾驶风险;而

SAE 4 级、5 级 ADS 需完全替代人类驾驶员执行完整 DDT,由此可推断,上述与 DDT 相关的指标,同样是评估自动驾驶安全性的有效依据。

对于表三中汇总的预测性安全指标,ADS 开发者与制造商需结合其与实际安全后果的关联程度,合理选择与应用

—— 确保指标能真正服务于安全风险的前置预判,而非单纯的性能数据堆砌。

表三、建议的预测性安全指标

在稳健的风险管理战略框架中,预测性安全指标能为 ADS 不同发展阶段的决策提供关键数据支撑 —— 无论是开发优化、测试验证,还是部署后的风险管控,均能依托指标提前识别潜在隐患。而随着自动驾驶技术的持续迭代,为确保总体安全性指标体系的科学性与有效性,需定期对预测性安全指标的实际效力进行重新评估,动态校准其与安全后果的关联度(如图二所示)。

3.1 维持安全范围

从运动学角度定义,安全范围是车辆周边的特定空间,本质上是主体车辆与环境中其他物体(如其他车辆、行人、障碍物等)之间的

“安全缓冲区”。维持车辆在安全范围内,能显著提升驾驶环境安全性:一方面,自动驾驶系统(ADS)可获得更充足的时间与空间,对周边道路使用者(如行人、非机动车)及物体的动态变化做出响应;另一方面,也为其他道路使用者预留了纠正误操作的窗口。这种

“时间 - 空间冗余” 能让 ADS 及时采取制动、转向等避险动作,从而降低碰撞发生的概率,或减轻碰撞发生时的潜在危害程度。

需特别注意的是,安全范围并非固定不变的 “静态区域”,而是需根据实际驾驶场景动态调整,核心调整因素包括以下四类:

绝对速度:需遵守既定限速,同时结合当前交通状况(含路面条件、天气等环境因素)—— 车速越高,与其他道路使用者的横向、纵向安全距离需求越大,以抵消高速下制动距离延长、反应窗口缩短的风险;

相对速度:需结合其他道路使用者的行驶速度,针对性应对 “距离缩短” 的即时场景(如前车减速、邻车道车辆加速接近),避免因相对速度差过大导致安全冗余不足;

弱势道路使用者:面对行人、骑行者等防护能力较弱的群体,需额外扩大横向与纵向安全距离,降低这类群体因突发动作(如横穿马路、急刹)引发的碰撞风险;

其他使用者行为的不确定性:若其他道路使用者存在行为不稳定(如频繁变道、随意加减速)或感知受限(如夜间行车、恶劣天气下能见度低)的情况,需进一步拉大安全距离,应对其意图不明的操作。

一旦车辆突破安全范围,即意味着陷入潜在危险驾驶状态。典型风险场景包括:前车突然减速或停车、邻车道车辆强行切入、同向车辆车道偏离或逆向行驶、复杂交叉路口及转弯过程中的交互冲突,以及行人、骑行者突然进入通行区域等。从驾驶逻辑来看,维持安全范围与

“防御性驾驶” 理念高度契合 —— 后者作为公认的安全驾驶范式,核心正是通过提前预留安全冗余规避风险。

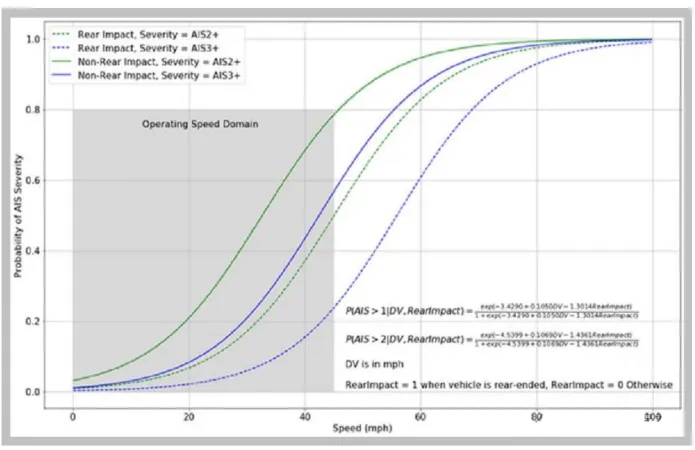

碰撞时间(TTC)是场景化调整安全距离的典型案例,该指标可覆盖参与方之间的动态交互场景(如车辆与行人、车辆与车辆的相对运动)。实践已证实,碰撞时间违规率与多种动态驾驶任务(DDT)相关的碰撞类型直接关联,包括追尾、转弯

/ 变道碰撞、撞击固定物体或停放车辆、行人横穿马路被撞等。不仅如此,基于碰撞时间开发的车辆安全功能,还能有效降低碰撞发生率与行人碰撞的严重程度

—— 其核心原理是通过碰撞时间预判风险,提前触发干预动作(如主动制动),从而降低撞击瞬间的车速。而车速降低已被明确证实可减少行人的死伤风险:如图三所示,后方碰撞事故的严重程度,与碰撞前后车辆的速度变化量(delta-V)直接相关,delta-V

越小,事故造成的伤害等级越低。

图三、MAIS 2+和 3+伤害与 delta-V 的相关性(基于 CISS)

并非所有安全范围突破的情况都属于系统过错。例如,当其他车辆主动侵入自动驾驶车辆(ADS-DV)的行驶车道时,即便自动驾驶系统(ADS)已正常完成目标识别、事件判断与响应动作,动态驾驶任务(DDT)表现符合预期,仍可能因外部干扰突破安全范围临界值

—— 这种情况的核心矛盾在于 “外部因素主导”,而非系统自身的决策或控制失误。

在部分特定场景中,突破安全范围临界值甚至是正确执行 DDT 的必要环节(如为规避前方突发障碍物,需临时缩短与邻车道车辆的横向距离)。这类潜在危险事件的发生频率,需通过专属指标进行量化记录,为后续风险评估提供数据支撑。而

ADS 在 DDT 中对具体场景的反应是否合理(如突破临界值时的避险动作是否恰当),则需结合实际测度数据进行事后分析,根据场景细节临时判定。

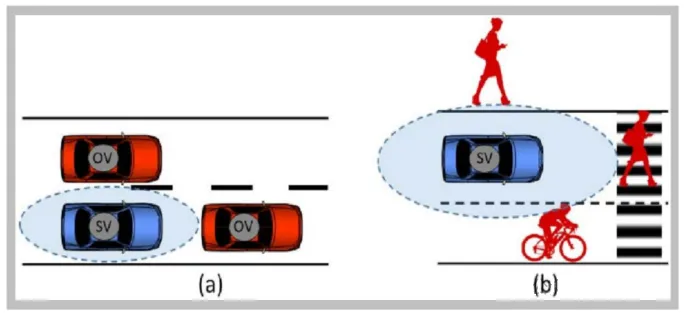

ADS 的开发者与制造商,需对 “ADS-DV 与其他道路使用者的距离突破安全范围临界值” 的实例进行完整记录。值得注意的是,安全范围的距离临界值并非固定统一,会随三类核心因素动态调整:一是道路使用者类型(如图四所示,针对行人、其他机动车等不同对象,临界值标准存在差异);二是主体车辆(ADS-DV)的行驶速度;三是当前场景适用的交通法规要。

图四、描绘了主体车辆(SV)之间的纵向和横向距离阈值,该阈值可因(a)其他车辆(OV)和(b)脆弱的道路使用者而变化。

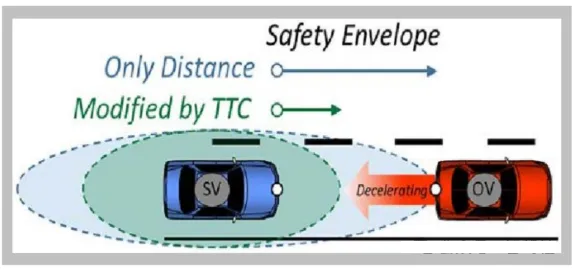

如前所述,车辆碰撞时间(TTC)的核心定义为:若主体车辆与其他道路客体(如其他车辆、行人、固定障碍物等)均保持当前速度、加速度及行驶轨迹不变,二者发生碰撞所需的时间。这一指标并非单纯衡量空间距离,而是能精准表征主体车辆与道路客体间相对运动状态的核心参数

—— 既包含空间位置关系,也涵盖动态运动趋势。

对于 ADS 的开发者与制造商而言,需重点记录主体车辆与 “行驶路径上具有潜在影响的关键道路客体”(如前方正常行驶车辆、突然横穿的行人、道路中央障碍物等)之间的临界碰撞时间数据。相较于传统的距离指标,碰撞时间的优势在于

“动态整合性”:它不仅能体现主体与客体的空间距离,还同步纳入了二者的相对速度、加速度等关键动态参数,使安全风险判断更贴合实际驾驶场景的复杂性。

当碰撞时间用于安全范围制定时,可覆盖多种差异化情景,且在不同场景下的有效性存在明显差异:例如,当主体车辆处于静止状态(如路口停车等待)时,单纯的距离指标(如与前车的纵向距离、与路边行人的横向距离)已能满足安全判断需求;而当主体车辆处于动态接近道路客体的场景(如高速行驶中接近减速前车、城区道路接近横穿马路的行人)时,碰撞时间能更精准地反映风险紧迫性

—— 通过结合相对运动参数,提前预判碰撞风险窗口,为 ADS 触发避险动作(如制动、转向)提供更科学的时间依据。这一差异场景的具体示意可参考图五。

安全范围的计算并无唯一固定方法,只要其他计算方式能可靠实现 “保障车辆与环境对象安全距离” 的核心目标,同样可纳入实践应用。

3.2 车辆运动控制:以 “可预测性” 为核心的安全保障

在人类驾驶场景中,不安全驾驶行为是绝大多数事故的直接原因或诱因;而对自动驾驶系统(ADS)而言,车辆运动控制的安全性,本质上与

“目标和事件识别及响应(OEDR)性能” 直接挂钩。从 OEDR 的逻辑出发,可预测的车辆运动控制可通过

“非典型动态行为的发生频率” 来界定 —— 即偏离常规平稳驾驶状态的动作越少,运动控制的安全性越高。

人类驾驶中,车辆运行不稳定(如频繁变向)或速度骤变(如急加减速),是诱发致命事故的重要因素。实践表明,安全性与车辆运动的

“可预测性” 呈显著正相关:驾驶员猛踩油门、急刹车或急转弯的频率越高,事故风险越高;突然变道、急速减速等行为已被证实与事故发生率直接关联,甚至高加速度事件频发的区域,整体碰撞率也会随之上升。因此,车辆运动控制指标的核心目的,就是通过约束

“非平稳驾驶行为” 降低风险。

对 ADS 而言,硬减速事件的产生需辩证看待:部分硬减速是系统对潜在碰撞风险 “高敏感度识别” 的结果。开发者需在

“允许合理硬减速” 与 “避免过度敏感” 间找到平衡 —— 既保留一定硬减速率以确保风险不被漏判,又需避免因过度敏感影响驾乘体验或引发次生风险。此外,在应用

“情境安全车辆运动控制指标” 时,需明确核心原则:指标性能的优化应指向 “安全性提升”,而非为降低指标异常率而刻意降低系统对碰撞风险的敏感度。

指南明确建议,情境安全、可预测的车辆运动控制需聚焦两大核心指标:可预测的加速度与可预测的急动性。

(1)可预测的加速度

加速度是描述速度变化率的物理量,单位为\(m/s^2\),既包括正向加速(如超车、汇入高速),也包括负向加速(如刹车减速),还涵盖侧向加速(如转弯、急转弯)。在无紧急需求的常规场景中,车辆纵向(前后方向)或横向(左右方向)的加速度骤变,均属于

“不可预测行为”,易引发周边道路使用者误判。因此,加速度不仅是衡量车辆运动平稳性的指标,也是间接反映急动性的基础参数;实践中可针对纵向、横向运动的不同安全需求,设置差异化的加速度阈值(如横向转弯加速度阈值低于纵向刹车加速度阈值)。

(2)可预测的急动性

急动性是描述 “加速度变化率” 的物理量,单位为\(m/s^3\),是衡量车辆运动 “突然性” 的关键指标:

横向高急动性:常见于为避让障碍物的紧急转弯、车道保持功能失效导致的车道内来回偏移等场景;

纵向高急动性:典型表现为接近交叉路口时的 “断崖式减速”(如从 60km/h 瞬间降至 20km/h)。与加速度类似,纵向、横向急动性均需通过阈值约束

—— 其核心是捕捉 “可能指向不良驾驶行为的突然动作”。需注意的是,紧急场景下(如避让突发横穿的行人),剧烈运动行为可能是必要的,但这类情况在实际行驶中占比极低。因此,需在不同设计运行区域(ODD)中预设

“紧急事件识别阈值”,避免 ADS 在正常执行动态驾驶任务(DDT)时,因轻微急动性波动就误触发 “风险事件”

判定。

3.3 OEDR 反应时长:ADS 风险响应能力的核心度量

OEDR(目标和事件检测及响应)反应时长,是指在基于真实场景的测试中,从 “事件发生” 到 “ADS

执行可测量响应动作” 的时间间隔。该指标既是衡量系统 “处理延迟” 的直接依据,也是间接评估 ADS

整体能力的关键参数 —— 它反映了系统处理单一风险任务的效率,是 DDT 性能的核心指标之一,正常运行的

ADS 需将这一延迟控制在安全容许范围内。

从人类驾驶的事故数据可直观看出 “反应时间” 的重要性:与驾驶员认知相关的错误(如注意力不集中、分心、监控缺位),导致了

41% 的交通事故;与决策相关的错误(如超速过弯、误判他人行为、非法操作),占比达 33%。对 ADS

而言,OEDR 反应时长的意义与此类似 —— 它直接影响碰撞的 “可能性与严重程度”:反应越慢,规避风险的窗口越小,碰撞概率及危害程度越高。此外,OEDR

反应时长还与 “可处罚的交通违法行为” 直接相关,如反应延迟可能导致 ADS 出现不当转弯、未礼让行人、妨碍紧急车辆通行等违规行为。

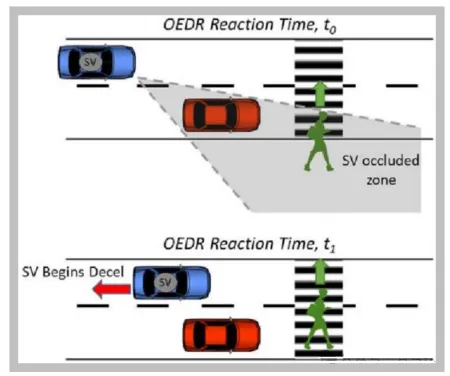

为确保 OEDR 反应时长的 “可比较性”,需基于场景明确其 “测量起止点”:

起始时刻:以 ADS 首次 “可靠检测到目标 / 事件” 为准(例如,行人从红色车辆后方走出,ADS

的感知系统首次稳定识别到该行人的时刻,如图六所示);

结束时刻:以 ADS 首次 “采取纵向或横向控制动作” 为准(例如,系统启动制动减速、或开始转向避让的时刻)。唯有统一且明确的起止点定义,才能保证不同测试场景、不同

ADS 系统间的反应时长数据具备对比价值。

在 OEDR 反应时间的测算中,ADS 开发者可选择整合系统各子组件的延迟数据 —— 包括感知(识别目标

/ 事件)、预测(判断目标运动趋势)、规划(制定避险策略)、执行(输出控制指令)四大核心模块的延迟指标,通过多模块数据联动,实现对

OEDR 反应时间的精准计算与有效性验证,确保测量结果能真实反映系统从 “感知风险” 到 “启动响应”

的全链路效率。

OEDR 反应时间并非独立指标,而是对 “安全范围维护指标” 的重要补充:其核心作用是衡量 ADS

面对 “其他道路使用者违规行为” 时的响应能力,例如其他车辆强行侵入 ADS 的行驶车道、行人闯红灯横穿马路等场景。若

ADS 在特定设计运行区域(ODD)场景下的反应时间过长,将直接引发多重风险:可能导致车辆因避让不及时出现

“猛冲” 动作、突破预设的加速度 / 急动性阈值(即加速违规)、超出安全范围临界值,甚至因响应滞后与违规对象发生碰撞。而该指标的显著优势在于

“双维度评估能力”—— 既能衡量系统的 “处理延迟”(如数据传输、指令执行的耗时),也能反映 “感知性能”(如是否因感知模块识别滞后导致整体反应变慢),为系统优化提供更全面的方向。

从评估场景与标准来看,OEDR 反应时间通常需在封闭测试环境中开展测量(如专业测试场模拟各类风险场景),以排除复杂真实路况中无关变量的干扰。其阈值设定需紧密结合具体场景要素,包括但不限于:道路使用者类型(如行人、非机动车、大型货车)、视觉障碍物情况(如雨天雾天、建筑物遮挡)、主体车辆行驶速度、路面摩擦系数等

ODD 关键要素。为确保阈值的合理性,还需在与测试场景尽可能一致的条件下,采集 “典型人类驾驶员的反应时长数据”

作为参考基准 —— 既避免阈值过松导致系统响应滞后,也防止阈值过严迫使系统过度敏感。

四、评估动态驾驶测试 (DDT) 性能指标的方法

4.1 与动态驾驶测试性能有关的风险

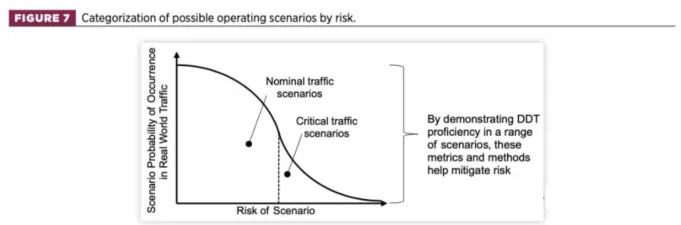

表三中的安全性指标可用于评估各种场景中的自动驾驶系统安全。一个实用的场景分类方法是评估风险场景发生的可能性

(图七)。典型驾驶场景是频现且低风险的;关键驾驶场景是低频但风险较高的;边缘案例,如紧急响应较罕见,但并非总是风险很高。

图七、按风险对可能的车辆运行场景进行分类

安全性指标可通过多种测试方案开展监测,不同方案的场景侧重各有差异:例如,仿真测试适合覆盖广谱场景空间(其结果有效性依赖于仿真器的精准标定);轨迹测试因参数高度可控,更适用于关键场景或边缘案例的验证;在路综合性能监测数据可支撑典型交通场景的评估,而在路案例研究则能针对关键或边缘场景深入分析。

4.2 动态驾驶测试:性能评估的地点与方法考量

安全度量标准的核心价值之一,在于能否跨测试方法、跨场地通用 —— 若指标可在多种场景下一致应用,其对安全目标的支撑作用将显著增强。本指南建议的安全性指标,具备良好的

“跨场景适配性”:无论是车辆部署前的开发与测试阶段,还是部署后的长期监测阶段,均能在仿真测试、车辆轨迹测试、道路测试场等场景中保持一致应用,实用性极强。

以下为评估指南建议指标的典型方法,各方法的适用场景与核心逻辑如下:

仿真方法:通常在循环测试中结合软件或硬件,在模拟真实世界环境与条件(如天气、路况、交通流量)的场景下分析

ADS 性能,无需依赖真实道路资源,可高效覆盖海量场景。

受控测试:在封闭场地(如专业测试场)完成,实验者可精准设定测试参数(如其他车辆的行驶轨迹、行人出现时机),适合验证

ADS 在 “可复现风险场景” 下的表现。

基于实际场景的清单测试:参考人类驾驶测试逻辑,要求 ADS 在设计运行区域(ODD)内的实际道路上,完成一组预设的行为能力或驾驶条件测试(如信号路口左转、拥堵路段跟车),可直观验证系统在常规真实场景中的合规性与安全性。

案例研究与事件分析:针对关键交通场景或边缘案例,采用比常规公路汇总数据更丰富的数据集开展事后分析,重点挖掘事件的因果关系与诱发因素。例如,可依据自动驾驶车辆安全联盟(AVSC)针对

ADS 专用车辆(ADS-DV)的最佳数据收集实践,聚焦 “不可逆限制触发”“delta-V 超过指定阈值”“动态驾驶测试后备系统激活”

等特殊事件,深入拆解系统表现。

汇总公路数据收集:在 ADS 的操作测试或商业部署(含自然驾驶测试与开发测试,可能配备或不配备车内后备测试驾驶员)过程中,持续收集数据,核心目标是覆盖操作设计场景内的典型交通场景,积累真实运行中的海量基础数据。

需注意的是,各指标与测试方法的适配性存在差异,需结合指标特性选择:例如,OEDR 响应时长因需精准控制

“事件触发 - 响应执行” 的时间节点,更适合通过仿真、基于实际场景的清单测试或受控测试评估;而通过公路汇总数据测量

OEDR 响应时长,则面临 “场景分类难”“时间节点客观判定难” 等资源密集型挑战,实操性较低。

4.3 在路动态驾驶测试:性能评估的核心方法

在路测试的核心价值,在于通过 “汇总指标” 实现多场景下的安全性评估 —— 无论是典型交通场景,还是关键、边缘场景,均能通过真实道路数据覆盖。其最大优势是

“高保真度”:数据直接来源于真实驾驶环境,能最直观反映 ADS 在实际运行中的安全表现;同时,可通过扩大测试范围,覆盖更多复杂且贴近实际的运行条件。

要实现有效的在路指标分析,需遵循以下核心原则:

确保典型场景的数据量充足,避免因样本不足导致结果偏差;

按事件发生可能性对结果进行标准化处理(如 “每万公里碰撞次数”“每千小时违规次数”),提升不同测试周期、不同车队数据的可比性;

结合风险类别(如行人相关场景、路口场景)分层分析,精准定位高风险环节;

建立明确的指标阈值,作为判定系统安全与否的基准;

通过统计方法计算结果的置信度,确保评估结论的可靠性。

此外,在路测试的独特价值在于 “发现罕见案例”—— 部分关键或边缘场景(如极端天气下的突发障碍物)因发生概率低,难以通过仿真或受控测试覆盖,而长期在路数据收集可捕捉这类场景,为系统优化提供关键依据。

4.3.1 指标在综合公路动态驾驶测试中的应用

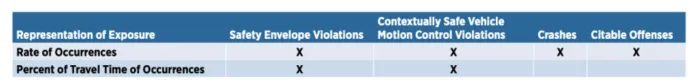

ADS 在路测试的安全性评估,核心依托 “与安全相关的事件发生率” 和 “事件持续时长” 两大维度(如表四所示),不同类型指标的评估逻辑存在差异:

对于安全范围维持、驾驶环境相关的车辆运动控制指标(如加速度、急动性):需基于运动学定义的阈值判定 “安全相关事件”,评估时需同时参考

“事件发生率”(如每万公里安全范围突破次数)和 “事件持续时长”(如单次安全范围突破的持续时间)——

这类违规事件通常发生率低、持续时间短,需精准捕捉以避免遗漏。

对于碰撞、交通违规等后果性指标:因事件本身具有明确的 “结果导向”,仅需通过

“发生率”(如每百万公里碰撞次数、每千小时违规次数)即可有效评估,无需额外统计持续时长。

表四、指标在综合公路动态驾驶测试性能方法中的应用

在综合公路动态驾驶测试中,两类关键度量是安全性评估的核心,需结合指标特性针对性应用:

发生率(Rate of Occurrences):核心是评估 “观察到的参数\(p_i\)大于预设阈值\(p_{ref}\)”

的频率(如 “每万公里安全范围突破次数”“每千小时急加速事件数”)。该度量对重大事件(如碰撞、安全范围突破、不可预测的车辆运动)具有良好的指示性

—— 通过频率高低可直接判断系统在特定场景下的风险水平。

发生期间的行驶时间百分比(Percent of Travel Time of Occurrences):聚焦

“观察到的参数\(p_i\)大于阈值\(p_{ref}\)时,占总行驶时间的百分比\(\Delta

t\)”(如 “安全范围突破状态占总行驶时间的 0.5%”)。该度量更适合评估 “持续型风险”,尤其对安全范围维持、车辆运动控制等需关注

“风险持续时长” 的指标,能补充发生率无法反映的 “风险累积效应”。

4.3.2 数据来源与收集:多维度支撑安全评估

数据源的选择需结合度量标准、分析方法及适用的安全目标,确保数据的有效性与针对性。常见数据源包括:

基础数据源:公共事故数据库(如国家交通肇事统计库)、执法记录数据(如交通违规罚单)、车外设备数据(如道路监控、路侧感知设备),以及经合规验证的车载系统数据(如

ADS-DV 的传感器、控制器数据)。

安全专项数据源:车外维度的碰撞统计数据、人类自然驾驶数据(NDS)、特定设计运行区域(ODD)的状态安全数据(如某城市雨天道路事故率);车内维度的

ADS-DV 运行数据、人类驾驶对比数据(如事故数据库、地方交通部门的自然驾驶库)。

数据收集与使用需遵循三大原则:

一致性与可比性:跨数据源使用时,需确保参数定义、记录格式一致(如 “碰撞” 的判定标准统一),同时明确分析过程中的已知限制(如某数据库仅覆盖城市道路)与假设(如默认数据采集设备无故障)。

ODD 相关性:所有数据需与目标 ODD 匹配,以建立 “相同环境与运行条件下的人类驾驶基准”——

例如评估 “高速场景 ADS” 时,需选用高速路段的人类驾驶数据,而非城市道路数据。

多源互补:可结合乘车共享服务、道路基础设施等第三方数据,补充车辆数据的局限性;同时,人类驾驶性能数据可作为

ADS 阈值设定的参考,与 ADS 数据联动验证安全目标。

4.3.3 阈值:安全与风险的 “分界基准”

阈值是触发 “风险事件记录” 的临界值,核心作用是界定动态驾驶任务(DDT)中 “合理安全” 与 “不可接受风险”

的边界。

ADS 开发者设定阈值时需重点关注:

合规性与实用性平衡:阈值需符合联邦、州及地方法律要求(如限速标准),同时允许一定误报率 —— 因 ADS

运行于 “人机混合驾驶环境”,部分 “阈值突破” 可能是系统应对其他道路使用者异常行为的合理回避(如为避让闯红灯行人临时突破安全范围),不可追求

“零误报” 而降低风险敏感度。

基于人类驾驶的参考基准:人类驾驶性能数据(来自 NDS 或模拟驾驶)是阈值设定的重要依据,但需匹配

ADS 的应用场景与目标 —— 例如基于 NDS 数据设定 “加速度阈值” 时,可参考 “人类平均驾驶加速度

±1 个标准偏差”;同时需注意,阈值具有 ODD 局限性,某一 ODD(如城市道路)的阈值无法直接套用至其他

ODD(如高速公路)。

4.3.4 分析与背景:场景化、多维度的综合评估

单一指标或脱离场景的分析无法完整评价 ADS 安全性,需结合 “场景背景” 开展多维度分析,核心包括四方面:

(1)暴露量:确保评估的代表性

指标数据需覆盖制造商使用规范中 “合理预期的运行条件与风险范围”。考虑到初期 ADS-DV 车队行驶里程少、操作范围受限,可通过

“替代暴露度量”(如 “每千次行人交互的碰撞风险”“每百次路口转弯的违规率”)实现有意义的分析,避免因

“里程不足” 导致评估偏差。

(2)数据分段:精准定位高风险场景

将数据按 “风险关联维度” 划分为离散类别,实现风险的精准归因。常见分段维度包括:

道路使用者类型(如机动车、行人、骑行者);

时间维度(如早晚高峰、夜间行车);

ODD 特性(如城市 / 农村道路、雨天 / 晴天、高速 / 国道);

运行特性(如纵向参考车速、是否在路口区域);

事故类型(如追尾、侧向切入、行人碰撞)及易发因素(如超速、视线遮挡)。

(3)标准化:实现跨场景、跨数据集对比

通过数据调整消除 “测量范围差异” 与 “风险暴露不均” 的影响,提升结果的可解释性与可移植性。例如:

单纯 “总事故次数” 无法对比安全性,需结合暴露量标准化(如 “每百万公里事故数”“每千次行人交互事故数”);

按服务类型细分数据:客运 ADS 参考出租车事故率,货运 ADS 参考包裹运输车辆事故率,长途卡车

ADS 分析时可排除城市道路数据(2017 年美国联邦公路管理局数据显示,70% 车辆行驶里程在城市,与长途场景差异显著)。

(4)统计置信度与趋势监控统计置信度

通过定量方法(如 RAND 方法)计算 “事故指标代表 ADS 总体性能” 的置信水平;对 ADS

安全性稳定性,可采用 “移动平均值” 跟踪长期性能趋势,判断指标波动是否为偶然事件。

外部趋势影响:需监控国家 / 地区层面的交通趋势(如车辆保有量增长、人口老龄化导致的人类驾驶事故率变化),这些因素可能影响

“ADS 与人类驾驶的对比基准”—— 例如某地区人类驾驶事故率逐年下降,ADS 的安全目标需同步动态调整。

五、总结:行业共识下的 ADS 安全评估方向

本指南的核心目标是提出 “系统级、通用型” 的 ADS 安全性指标,为评估 DDT 阶段的总体安全性提供统一框架。未来应用中,该指标体系可与其他专项指标结合,覆盖产品开发(如原型机测试)、部署验证(如试点运营)等全阶段,补充安全证据链。

指南遵循自动驾驶车辆安全联盟(AVSC)的最佳实践,支持 “行业主导、自愿参与” 的标准收敛路径,并将随技术成熟持续迭代。其核心价值体现在:

促进沟通协作:统一的基础指标集让技术方、车企、监管机构能在 “同一语境” 下对话,减少标准碎片化;

加速公众接受:通过 “可量化、可验证” 的安全指标,向公众清晰传递 ADS 的安全态势,降低认知壁垒;

支撑多主体决策:技术开发团体可据此优化系统,标准机构可参考制定行业规范,公共机构(如交通部门)可用于

ADS 部署的安全监管。

除技术开发方外,指南同样面向标准机构、公共管理部门及 ADS 部署决策者,旨在为自动驾驶安全生态的构建提供

“可落地、可扩展” 的实践依据。

|