| 编辑推荐: |

本文主要介绍了从

0 到 1 搭建基于 LangGraph 的 AI Agent相关内容。希望对你的学习有帮助。

本文来自于微信公众号机智流 ,由火龙果软件Linda编辑,推荐。 |

|

前言

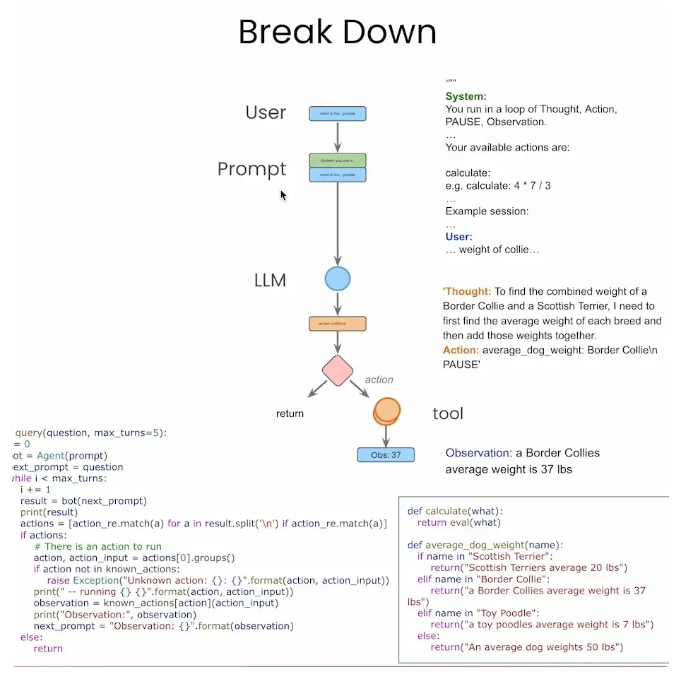

在上一节课中(万字长文!从零开始构建你的第一个 ReAct Agent),我们学习了如何不依赖任何框架,仅通过

Python 基础语法和外部 API 调用,手动实现了一个简易的 Agent 系统。我们通过列表维护消息上下文、编写正则匹配动作指令、循环控制执行流程等方式,实现了一个“Thought

→ Action → Observation → Answer”的基本逻辑。虽然这个过程帮助我们深入理解了

Agent 的核心运行机制,但也暴露出许多问题,例如流程控制复杂、状态管理困难、缺乏模块化与可视化支持等。

因此本节课中,我们将迈出关键一步,引入当前 Agent 生态中非常热门的框架——LangGraph。它基于“有向图”模型,将

Agent 的运行流程抽象为“节点 + 状态流转”,具备结构清晰、易扩展、原生支持多工具/多轮调用等显著优势。通过与上一节手写

Agent 的对比学习,你将切实体会到:借助 LangGraph,我们可以用更高效、更优雅的方式构建复杂智能体系统。

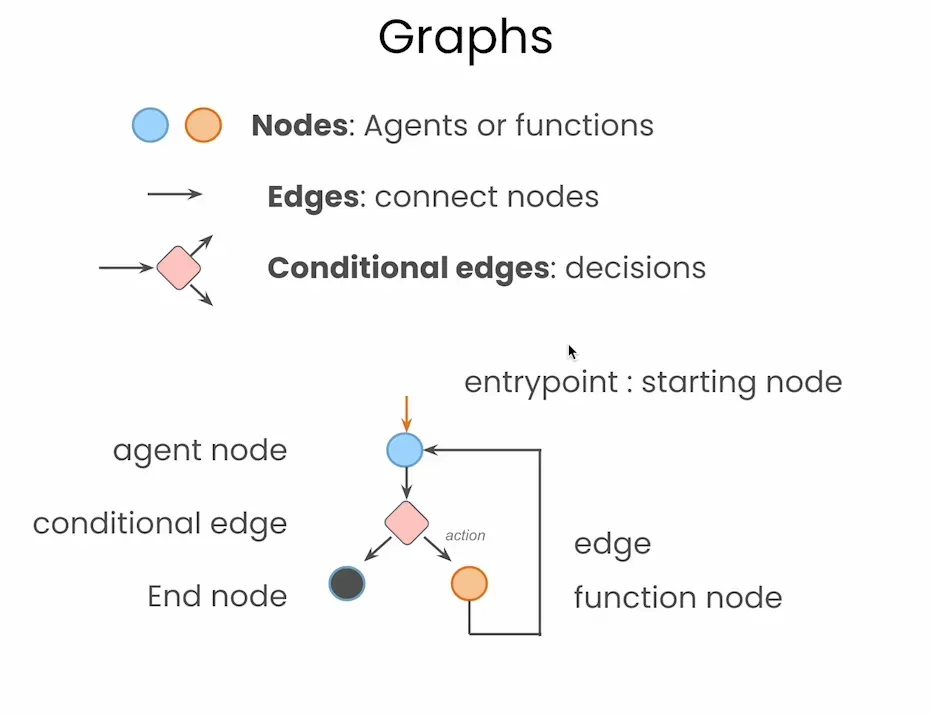

LangGraph 简介

LangGraph 最核心的设计理念就是将智能体流程图形化建模。在 LangGraph 中,每一个操作单元(比如大模型调用、函数执行、判断逻辑)都是一个

节点(Node),节点之间通过 边(Edge) 相连接,构成了完整的智能体工作流。特别是,它支持 条件边(Conditional

Edges),可以根据状态决定分支路径,类似于传统的 if-else 语句。这样构建出来的智能体,就像画流程图一样简单、直观,极大地增强了结构可视性与逻辑解耦能力。

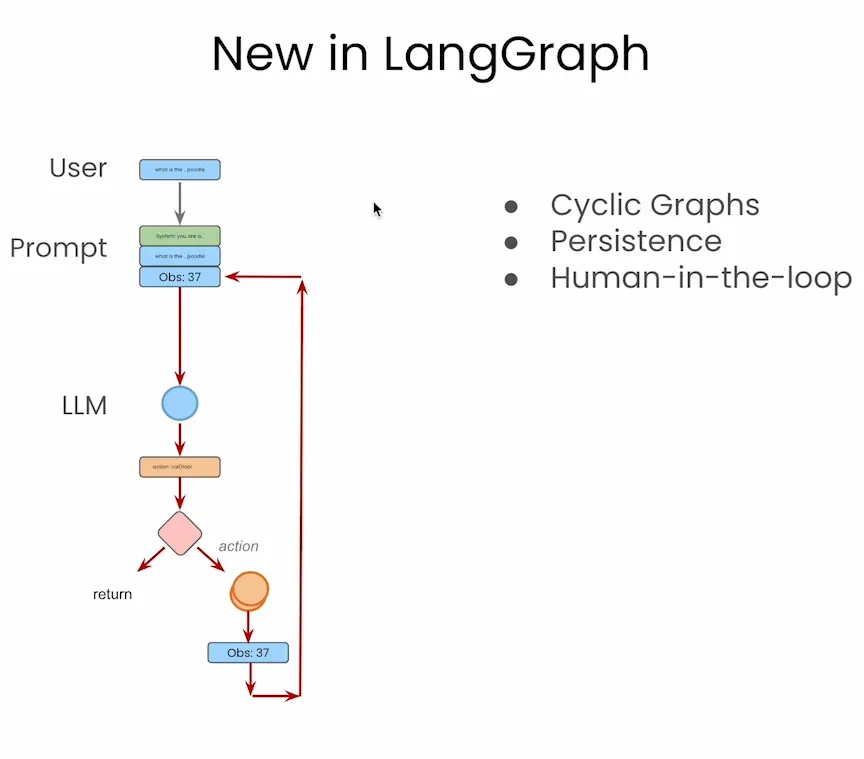

另外,LangGraph 并不只是“把流程画出来”这么简单,它还原生支持三个非常重要的功能:

✅ Cyclic Graphs(循环图):支持智能体在不同节点之间循环跳转,方便实现多轮思考与行动;

✅ Persistence(状态持久化):图中状态可以随时保存、恢复,支持断点续跑与回溯;

✅ Human-in-the-loop(人类参与环节):支持在流程中插入人工确认、反馈或干预节点,增强系统可控性。

这些功能,若在传统实现中靠代码维护会非常复杂,而 LangGraph 提供了图层级的原生支持,几乎开箱即用。

代码实战

前期准备

首先我们可以沿用上一节课创建的环境(没看过的小伙伴可以点击链接查阅一下),但是我们需要额外在终端安装以下这些库:

pip install langgraph langchain langchain-openai langchain-community pygraphviz

|

然后我们还可以配置好大模型的环境,我们只需要写入api_key的信息即可:

from langchain_openai import ChatOpenAI

aliyun_api_key = '你的api_key'

model = ChatOpenAI(

model="qwen-plus", # 或其他你在 DashScope 控制台启用的模型名

openai_api_key=aliyun_api_key,

openai_api_base="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"

)

|

假如在国外的朋友可以照着原本教程的代码配置Tavily Search,这个API密钥我们可以通过链接((https://www.tavily.com/)去获取。

from langchain_community.tools.tavily_search import TavilySearchResults

import os

os.environ["TAVILY_API_KEY"] = "你的api_key"

tool = TavilySearchResults(max_results=4) #increased number of results

print(type(tool))

print([tool.name](http://tool.name/))

|

但是由于国内无法直接使用,因此这里我们可以替换成国内可用的一个搜查工具——博查。博查算是我发现国内可用里面比较方便快捷的网络搜索工具了,其他百度啊Bing这种用起来都比较复杂,博查算是充值就能用的了。我们可以在博查的官网(https://open.bochaai.com/)注册一个账号(可以直接微信登录)。

进去后就可以点击右上角的控制台找到账号充值的位置,然后充值10块钱进去尝试一下(真希望广告主能看看我们,这要是个广告位就不用我花钱了)。

然后再点击右边的API KEY管理生成一个属于我们自己的API KEY。

拿到这个API KEY以后呢,我们再点击开发文档(https://bocha-ai.feishu.cn/wiki/HmtOw1z6vik14Fkdu5uc9VaInBb)里看看怎么去获取到对应的信息和内容。博查里面其实有好几种不同的搜索方式,这里演示我就使用最普通的Web

Search好了。

拿到了这个代码内容以后呢,我们其实就要把这个调用的方式封装成LangGraph支持的格式了。这里其实我们就可以去求助一下AI,让其帮我们改一下。那AI哐哧哐哧就写了一个工具出来(当然这里也要几轮的交互,最重要的其实是要把返回的数据结构给到AI,就是真正的通过上面的代码调用一次,把返回的数据结构传给AI,那AI就知道要怎么写了)。我们只需要在最下面写入API_KEY并看看返回的结果即可。

from typing import Type

from pydantic import BaseModel, Field, PrivateAttr

from langchain_core.tools import BaseTool

import requests

# 输入参数定义

class BoChaSearchInput(BaseModel):

query: str = Field(..., description="搜索的查询内容")

# LangChain Tool 定义

class BoChaSearchResults(BaseTool):

name: str = "bocha_web_search"

description: str = "使用博查API进行网络搜索,可以用来查找实时信息或新闻"

args_schema: Type[BaseModel] = BoChaSearchInput

# 私有属性,用于保存调用参数

_api_key: str = PrivateAttr()

_count: int = PrivateAttr()

_summary: bool = PrivateAttr()

_freshness: str = PrivateAttr()

# 初始化方法

def __init__(self, api_key: str, count: int = 5, summary: bool = True, freshness: str = "noLimit", **kwargs):

super().__init__(**kwargs)

self._api_key = api_key

self._count = count

self._summary = summary

self._freshness = freshness

# Tool 实际运行逻辑

def _run(self, query: str) -> str:

url = "https://api.bochaai.com/v1/web-search"

headers = {

"Authorization": f"Bearer {self._api_key}",

"Content-Type": "application/json"

}

payload = {

"query": query,

"summary": self._summary,

"freshness": self._freshness,

"count": self._count

}

try:

response = requests.post(url, headers=headers, json=payload, timeout=10)

response.raise_for_status()

data = response.json()

# ✅ 正确解析返回值中的搜索结果位置

results = data.get("data", {}).get("webPages", {}).get("value", [])

ifnot results:

returnf"未找到相关内容。\n[DEBUG] 返回数据:{data}"

# 格式化输出结果

output = ""

for i, item in enumerate(results[:self._count]):

title = item.get("name", "无标题")

snippet = item.get("snippet", "无摘要")

url = item.get("url", "")

output += f"{i+1}. {title}\n{snippet}\n链接: {url}\n\n"

return output.strip()

except Exception as e:

returnf"搜索失败: {e}"

tool = BoChaSearchResults(api_key="你的博查API Key", count=4)

# 单次使用(模拟 Agent 工具调用)

result = tool.invoke({"query": "阿里巴巴2024年的ESG报告"})

print(result)

|

测试完没问题以后,我们下面就正式开始关于LangGraph的Agent构件了!

温馨提示一下,大家测试完记得把单次使用的代码删掉或者注释掉,不然每运行一次都返回结果的话也会浪费token的!

LangGraph Agent 构建

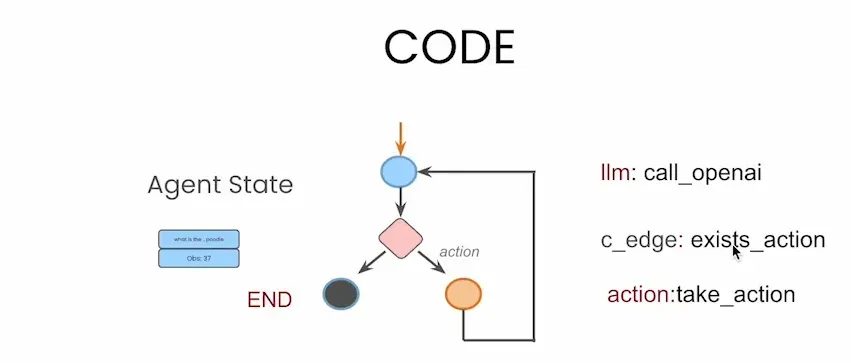

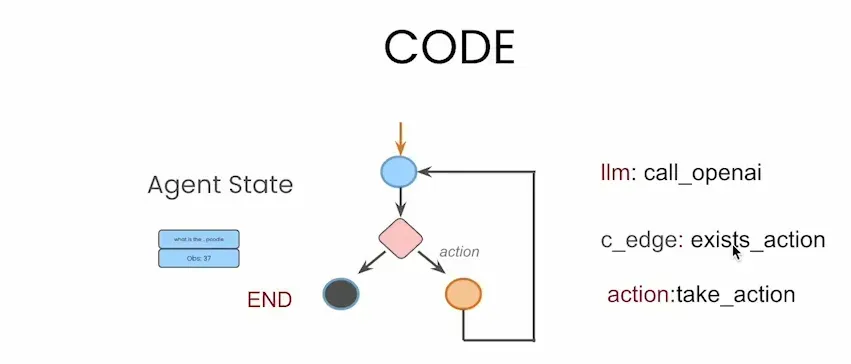

无论是节点(node)还是条件边(conditional edge),它们之所以能够实现特定功能,归根结底都依赖于函数的逻辑驱动来完成:

蓝色圆形节点 代表大模型的调用,例如 llm: call_openai

橙色圆形节点 表示工具的执行,例如 action: take_action

菱形条件节点 通过函数 exists_action 判断下一步是调用工具还是结束流程

黑色终止节点 表示流程终点(END)

蓝色长方形框 表示智能体的“状态存储”(Agent State),用于在每一轮中保留对话历史和工具调用等关键信息

基于下图这个简洁示例,我们可以直观理解 LangGraph 的运行机制:用户提出问题 → 调用 LLM

→ 判断是否需要执行工具 → 如需执行则调用工具并将结果返回给 LLM → 重复判断,直到流程结束,将最终答案返回给用户。这个过程清晰高效,充分体现了

LangGraph 在构建多轮智能体流程中的优势。

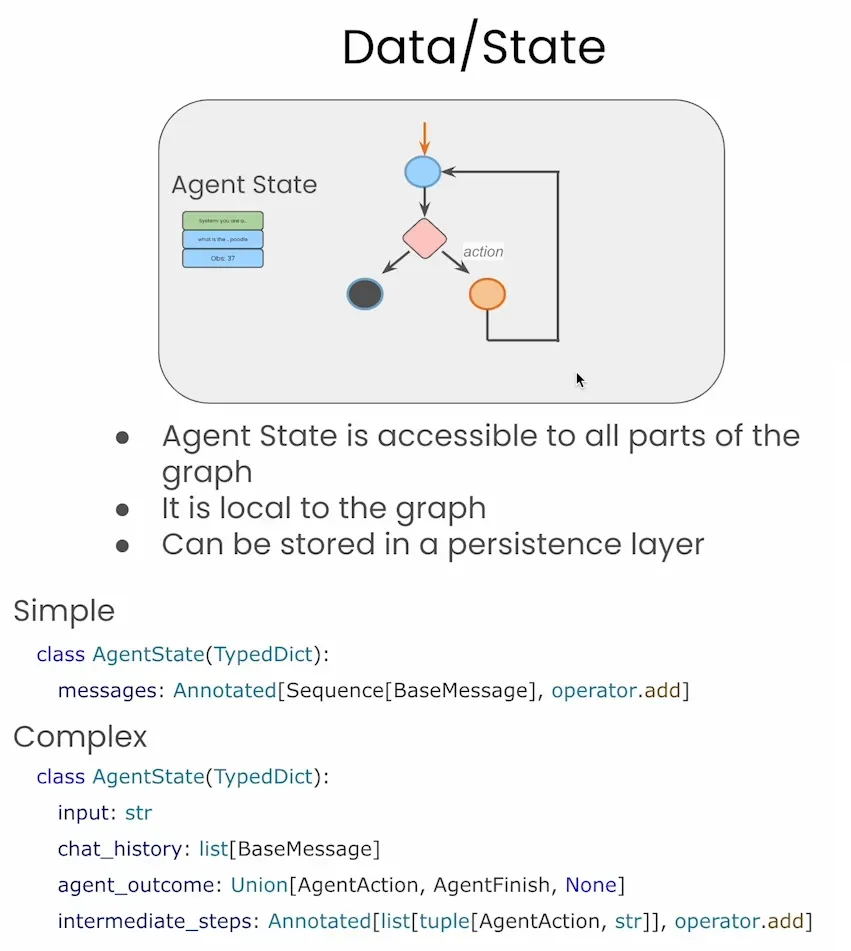

AgentState 构建

在 LangGraph 中,图的运行围绕一个统一的Agent State进行。这个状态结构可以是简单的消息列表(如

messages),也可以是你自定义的复杂结构,包含:

用户输入内容(input);

对话历史(chat_history);

中间步骤与工具调用记录(intermediate_steps);

逻辑判断需要的标志位等。

每个节点都可以读取或修改这个状态,从而实现智能体行为的记忆、调整与追踪。这种显式的状态流,不仅便于调试与维护,也为多轮对话、任务跟踪等高级功能打下了基础。

在实际构建 LangGraph 智能体时,我们首先需要定义一个 AgentState 类,用于描述图中各节点在运行过程中共享和修改的“状态结构”。最简单的

AgentState 定义如下,它只包含一个字段 messages,用于存储当前的消息列表:

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[list[AnyMessage], operator.add]

|

我们来仔细分析这一段代码的含义。

首先,AgentState 继承自 TypedDict,这是 Python 中用于描述“字典结构”的一种类型注解方式,能够让每个字段拥有明确的名称和类型。默认情况下,Python

的字典是动态的,可以存放任意键值对,例如:

data = {"name": "小明", "age": 18}

|

虽然这种写法很灵活,但当我们构建一个空字典、或者用于多人协作时,别人很难一眼看出这个字典中应该包含哪些字段、每个字段又应该是什么类型。这时就可以通过

TypedDict 来提前约定字典结构,例如告诉开发者:“这个字典中必须有一个 messages 字段,它是一个列表,并且列表中的元素都是

AnyMessage 类型”。

来看字段定义部分:

messages: Annotated[list[AnyMessage], operator.add]

|

其中 messages 是字典的键,右侧的 Annotated[...] 是这个字段的类型说明。Annotated

是 Python 的类型提示工具,它允许我们在基本类型的基础上附加额外的元信息,这些信息虽然不会被

Python 自身使用,但可以被像 LangGraph 或 FastAPI 这样的框架所读取和利用。

比如下面的例子:

name: Annotated[str, "这是用户输入的名字"]

|

它本质上和 name: str 是等价的,但在此基础上,我们还给这个变量增加了注释信息,让外部工具能够识别“这个字段是做什么的”。

在 LangGraph 中,这个 Annotated 的作用非常关键。它告诉框架:如果多个节点都返回

messages 字段的内容,请使用 operator.add 来合并它们。而 operator.add

则是 Python 的内置函数,作用等价于 +,在这里主要用于列表的拼接操作:

operator.add([1, 2], [3, 4]) # 返回 [1, 2, 3, 4]

|

所以当多个节点输出了消息列表时,LangGraph 就会自动将这些列表合并为一个完整的消息历史。

其中 list[AnyMessage] 表示消息列表,AnyMessage 是 LangChain

中对所有消息类型的统一封装,它可以是用户消息(HumanMessage)、AI 回复(AIMessage)、系统提示(SystemMessage)或工具调用信息(ToolMessage)等。

通过这种机制,我们可以将每一步交互的上下文(包括系统提示、用户提问、AI 回复等)都保存在 AgentState["messages"]

中,从而让整个智能体始终保持清晰连贯的对话历史。

例如,在一次典型的调用过程中,AgentState 可能如下变化:

# 第一步:初始化系统提示词

AgentState = {

"messages": [SystemMessage(content="你是一个有用的人工智能助手")]

}

# 第二步:用户发起提问

AgentState = {

"messages": [

SystemMessage(content="你是一个有用的人工智能助手"),

HumanMessage(content="你好")

]

}

# 第三步:AI 生成回复

AgentState = {

"messages": [

SystemMessage(content="你是一个有用的人工智能助手"),

HumanMessage(content="你好"),

AIMessage(content="你好,我是通义千问大模型")

]

}

|

这样每次 LangGraph 中的节点运行时,都可以通过完整的消息历史做出更有上下文感知的判断或回应。

当然,AgentState 并不一定只包含 messages 一个字段。我们也可以根据需要拓展为更复杂的结构,例如:

class AgentState(TypedDict):

input: str

chat_history: list[BaseMessage]

agent_outcome: Union[AgentAction, AgentFinish, None]

intermediate_steps: Annotated[list[tuple[AgentAction, str]], operator.add]

|

通过这种方式,我们就能更精准地控制智能体的中间状态、处理逻辑和返回结果。

另外,除了operate.add这一种操作的方式以外,其实还有其他的操作方式,比如说我们可以自己设置一个函数,让AgentState里每种类型的信息只保留一条,比如有新的AIMessage进来就只保留新的AIMessage,旧的就删掉这样。最后我们再在AgentState中的operate.add替换为reduce_message即可,具体的代码如下:

from uuid import uuid4

from langchain_core.messages import AnyMessage, SystemMessage, HumanMessage, AIMessage

"""

在之前的示例中,我们通常为 `messages` 这个状态字段设置默认的合并方式 `operator.add`(也就是使用 `+`),

它的作用是每次都将新消息追加到原来的消息列表末尾。

现在,为了支持“替换已有消息”的能力,我们为 `messages` 字段指定了一个自定义的合并函数 `reduce_messages`。

这个函数的功能是:如果新消息中有某条消息的 id 与已有消息重复,就用新消息替换旧的;否则就将其追加到末尾。

"""

# 自定义消息合并函数

def reduce_messages(left: list[AnyMessage], right: list[AnyMessage]) -> list[AnyMessage]:

# 为新传入的消息设置唯一 id(如果还没有的话)

for message in right:

ifnot message.id:

message.id = str(uuid4()) # 生成一个唯一的 UUID 作为 id

# 拷贝一份旧的消息列表,用于合并操作

merged = left.copy()

# 遍历新消息

for message in right:

# 检查该新消息是否和旧消息中的某条 id 相同

for i, existing in enumerate(merged):

if existing.id == message.id:

# 如果 id 相同,则用新消息替换旧消息

merged[i] = message

break

else:

# 如果没有重复 id,则将新消息追加到末尾

merged.append(message)

return merged

# 定义 Agent 的状态结构,使用自定义合并函数来处理 messages 字段

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[list[AnyMessage], reduce_messages]

|

综上所述,AgentState 的本质就是构建智能体“流程图”中的状态存储核心。它通过类型约束明确字段结构,通过

Annotated 机制指导 LangGraph 的状态合并行为,是整个智能体正常运作的关键基础之一。接下来我们会进一步看看其他组件是如何与

AgentState 配合完成智能体任务流程的。

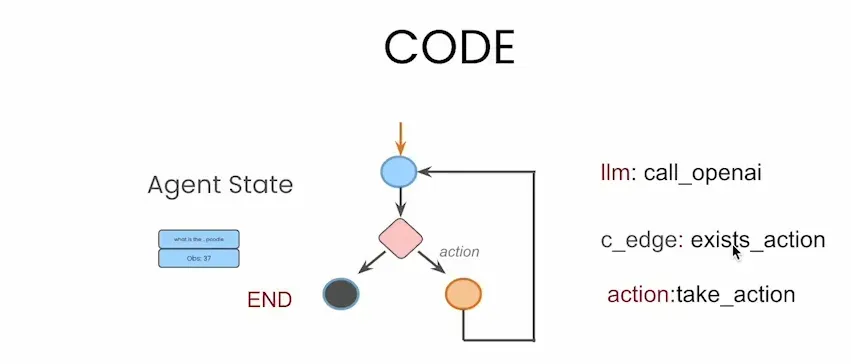

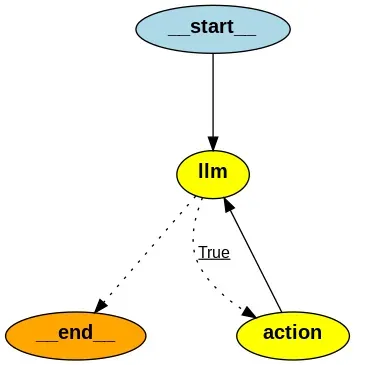

创建 Agent 框架

所谓创建框架,其实就是我们需要按照下面图片的样子搭建起Agent的基本节点内容:

这一切的起点,就是创建一个名为 Agent 的类,并在其中定义一个构造方法(def __init__:)。这个构造方法会在我们每次实例化

Agent 时自动被调用,用于初始化这个 Agent 的内部状态。我们后续要实现的节点配置、交互逻辑等核心内容,都会在这个构造方法中逐步完善。

class Agent:

def __init__(self):

|

这里的 self 是 Python 中类的一个关键字,代表“当前实例对象的引用”。借助 self,我们可以在类的方法中访问并修改这个对象自身的属性或方法。

举个例子,如果我们希望为 Agent 设置一个系统提示词 system(默认为空字符串),就可以这样写:

class Agent:

def __init__(self, system=""):

self.system = system

abot = Agent("你是一个友好的机器人")

print(abot.system) # 输出:你是一个友好的机器人

|

这里的 self.system = system 就是说:把这个system 储存在当前的 Agent

对象里,这样以后我们就可以通过 abot.name 来访问这个值。

接下来,我们将基于 LangGraph 来构建状态驱动的智能体流程图(graph)。这个流程图是智能体运行的核心框架,它由多个节点组成,每个节点都共享一个统一的状态结构。

构建流程图的第一步,就是使用 LangGraph 中的 StateGraph 类。它的初始化需要传入一个状态定义,也就是我们在上一节中构建好的

AgentState 类型结构。具体示例如下:

from langgraph.graph import StateGraph

class Agent:

def __init__(self, system=""):

self.system = system

graph = StateGraph(AgentState)

|

当我们完成了 graph 的定义之后,接下来的工作,就是往这个流程图中逐步添加各类节点,定义它们之间的连接关系与状态流转逻辑。下面是一个典型的智能体初始化结构,我们在其中依次添加了几个关键节点:

from langgraph.graph import StateGraph, END

class Agent:

def __init__(self, system=""):

self.system = system

graph = StateGraph(AgentState)

# 添加大模型调用节点

graph.add_node("llm", self.call_openai)

# 添加工具执行节点

graph.add_node("action", self.take_action)

# 添加条件跳转逻辑:

# 如果 llm 的输出中包含 tool_calls,就跳转到 action 节点执行;

# 否则直接结束流程(END)

graph.add_conditional_edges(

"llm",

self.exists_action,

{True: "action", False: END}

)

# 执行完 action 节点后,再回到 llm 节点继续处理对话

graph.add_edge("action", "llm")

|

我们来逐条解释一下这些步骤的作用:

✅ 添加节点:使用 graph.add_node("节点名称",

对应函数) 的方式,将某个逻辑单元注册为图中的一个节点。这里的 "llm" 和

"action" 就分别对应模型调用和工具调用两个核心逻辑。

添加条件跳转:通过 graph.add_conditional_edges(...)

方法,我们可以为某个节点添加“判断分支”。这个方法接受三个参数:

其中 END 是 LangGraph 中的流程终止标志,表示不再进入其他节点。

当前节点名(如 "llm");

判断函数(如 self.exists_action),返回 True 或 False;

判断结果对应的下一跳分支,用字典表示,例如 {True: "action", False:

END}。

添加普通边:除了条件跳转外,我们还可以用 graph.add_edge("前一节点",

"后一节点") 来添加常规的线性连接,比如将 "action"

节点执行完后回到 "llm" 节点,继续对话。

通过以上这几个步骤,我们就可以用代码将一个完整的对话流程以图的方式搭建起来了。LangGraph

会根据你定义的节点和边,自动控制整个智能体在运行时的流程调度。接下来我们将继续构建这些节点的具体功能函数,让它们真正动起来。

除了设置节点以外,其实我需要设置一些其他的内容,比如说我们要设置一下graph的起始点,不然代码就知道从哪开始了。还有就是我们现在的graph对象还只是一个草图,假如想要让其成为一个可执行的版本,我们还需要通过.compile()方法使其“编译”成最终执行版本。然后我们也需要去将所有能够使用的工具以及作为Agent大脑的模型接入进来,这样才能完整的构造出一个可真正被使用的模型。

class Agent:

def __init__(self, model, tools, system=""):

self.system = system

graph = StateGraph(AgentState)

graph.add_node("llm", self.call_openai)

graph.add_node("action", self.take_action)

graph.add_conditional_edges(

"llm",

self.exists_action,

{True: "action", False: END}

)

graph.add_edge("action", "llm")

graph.set_entry_point("llm")

self.graph = graph.compile()

self.tools = {t.name: t for t in tools}

self.model = model.bind_tools(tools)

|

那我具体来讲讲新的这两部分:

self.tools = {t.name: t for t in tools}

那在LangChain当中,一般来说我们传入工具都是一个列表,比如说长这样:

tools = [

Tool(name="search_weather", func=search_weather_func),

Tool(name="calculate", func=calculator_func)

]

|

那么这一句执行完后,self.tools 就是:

{

"search_weather": Tool(...),

"calculate": Tool(...)

}

|

这个字典的作用是在工具调用节点(例如 take_action())中,通过:

tool = self.tools[t['name']]

result = tool.invoke(t['args'])

|

快速从名字找到对应工具并调用。

这句话的作用就是把这些工具“绑定”到语言模型中,让模型在推理时知道可以调用哪些工具,并在需要时自动生成调用指令(tool_calls)。

在没有绑定工具前,模型只会生成纯文本回复:

AI: 今天天气晴,25度。

绑定工具后,模型可以生成结构化调用:

{

"tool_calls": [

{

"name": "search_weather",

"args": {

"city": "北京"

}

}

]

}

|

所以这就是在初始阶段将model和tools进行绑定,告诉模型在后续的流程中到底有哪些工具可以进行使用。

这样我们初始的Agent就搭建完成啦!我们根据下图构建了控制整体内部记忆的AgentState,并且也构建起传入llm然后根据conditional_edge判断是否执行的流程,这样只需要我们将三个函数补充起来,我们就可以开启Agent的判定和使用啦!

大语言模型调用(call_openai)

我们接下来要编写的是智能体中“大模型调用”的逻辑函数,也就是 call_openai 方法,它的核心职责是:根据当前对话状态,调用语言模型并返回回复消息。

def call_openai(self, state: AgentState):

messages = state['messages']

if self.system:

messages = [SystemMessage(content=self.system)] + messages

message = self.model.invoke(messages)

return {'messages': [message]}

|

由于我们在 Agent 类的初始化过程中,已经传入并绑定好了语言模型 model,同时也完成了工具注册,因此这里我们无需再额外配置模型调用方式,只需要负责整理输入信息,并将其传递给模型即可。

以下是该方法的几个关键点说明:

state: AgentState :

大家可能会好奇,这是干嘛呢?怎么又有state又有AgentState,难道这不是重复了吗?

那学过函数的可能都知道,我们一般在这个括号里写入的是变量。这里其实就是代表函数输入有两个变量,一个是内部变量self,另一个就是需要传入的变量state。

这个冒号其实代表的含义是要传入一个和 AgentState 定义的结构相同的字典对象才行,否则编辑器或类型检查器(如

mypy)会报错。

messages = state['messages']

这段代码其实就是字典检索的方法,根据'messages'这个键,把对应后面所有存有对话记录的列表获取出来。最后将其保存在变量messages里面,这时候messages里就存放了一个列表了。

messages = [SystemMessage(content=self.system)] +

messages

这一段是判断我们在初始化 Agent 时是否提供了系统提示词 self.system。如果有,就将其封装成一个

SystemMessage 对象,并添加到 messages 列表的最前面,确保语言模型在生成回复时,能优先读取这一指导信息。

举个例子,假设当前 messages 是空的,self.system = "你是一个友好的人工智能助手",那执行完后结果如下:

messages = []

if True:

messages = [SystemMessage(content='你是一个友好的人工智能助手')] + messages

# 最后的messages将变成:

messages = [SystemMessage(content='你是一个友好的人工智能助手')]

|

message = self.model.invoke(messages)

最后呢,我们就可以调用存好在内部变量self里面的model,并使用LangChain常用的调用方法.invoke()进行调用,同时将添加了系统提示词的所有信息放入,最终让大模型生成回复。

最终返回的内容其实是一个LangChain格式的AIMessage,最后我们return回来的东西其实就是可以用于符合AgentState格式定义的{'messages':

[message]}。后续就可以把这部分信息给添加到AgentState中。

这样,我们就完成了一个完整的语言模型调用流程: 从输入 state 提取上下文 → 整理消息 →

模型调用 → 生成并返回新消息,整个过程简洁高效。

工具使用判定(exists_action)

在这个conditional_edge里,我们需要判断是要执行action节点。那我们怎么知道要不要执行工具呢?其实还是通过存在AgentState里面的内容来进行判定。

还记得我们前面讲过,大模型的返回内容里如果包含工具调用的提示,那就说明它打算用工具,那我们就跳转去执行

action 节点;反之则结束流程,走向 END。

def exists_action(self, state: AgentState):

result = state['messages'][-1]

return len(result.tool_calls) > 0

|

那从这个代码里也能看出,我们也是找到AgentState里最后一条传入的信息([-1]就代表找的是最新的一条),然后使用LangGraph里的.tool_calls的方法去看到底有几条方法可以调用。

只要其数量(用len()函数来计算)大于0,那就返回True。要是等于0的话(当然不可能<0),那就返回False。这样我们也就算是实现了控制了。

那我们可以重点看看这里的.tool_calls是干嘛用的:

其实.tool_calls 是大模型请求调用外部工具时,生成的结构化调用指令。也就是说,模型不仅能说话,还能“指挥”工具运行,它通过

.tool_calls 来告诉你。比如我们可以让通过提示词AI返回的内容写成下面的格式:

AIMessage(

content="", # 如果模型想调用工具,这里一般是空

tool_calls=[

{

"id": "tool_call_1",

"name": "search_weather",

"args": {"city": "北京"}

}

]

)

|

这里面的content就是模型回复的文本内容,假如调用工具的时候就不回复文本内容而是返回tool_calls的内容。那这个时候我们去看result.tool_calls其实就是获取了以下这个列表:

[

{

"id": "tool_call_1",

"name": "search_weather",

"args": {"city": "北京"}

}

]

)

|

只要这个列表里的字典数量大于0,那就返回True,不然就返回False。很显然这里出现了一个,所以返回的len(result.tool_calls)应该就等于1,那1>0自然返回的就是True,去执行action节点了!

执行模型(take_action)

那最后一个我们需要写的函数就是执行模型了,其实和上面类似,第一步我们还是要获取到底哪些工具需要被调用。然后一个个去执行并获取结果。假如工具不存在,那就返回警告信息,假如没有问题就正常拿去执行即可。

def take_action(self, state: AgentState):

# 从当前状态中取出最新一条消息的 tool_calls(即模型请求调用的工具列表)

tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls

results = [] # 用于存放每个工具调用的执行结果(最终会作为 ToolMessage 返回)

# 遍历每一个工具调用请求

for t in tool_calls:

print(f"Calling: {t}") # 打印当前调用的信息,便于调试观察

# 如果调用的工具名称不在 self.tools 中,说明模型调用了一个无效的工具

ifnot t['name'] in self.tools:

print("\n ....bad tool name....") # 打印警告信息

result = "bad tool name, retry" # 返回提示信息,通知模型重试

else:

# 调用注册的实际工具函数,并传入模型提供的参数

result = self.tools[t['name']].invoke(t['args'])

# 将执行结果打包成一个 ToolMessage(LangChain 约定格式),用于反馈给模型

results.append(

ToolMessage(

tool_call_id=t['id'], # 对应这次调用的 ID

name=t['name'], # 工具名称

content=str(result) # 工具返回的结果(转成字符串)

)

)

print("Back to the model!") # 调用结束,准备将结果送回模型进行下一轮回复

return {'messages': results} # 返回格式为一个包含 ToolMessage 列表的 dict,LangGraph 会自动加进 state['messages']

|

最后我们返回的内容就是一个ToolMessage的列表,展示其完整的情况。

这里可以举一个简单的例子,假设我们获取到的工具就是像上面一样的搜索温度的例子:

tool_calls = [

{

"id": "call1",

"name": "search_weather",

"args": {"city": "北京"}

}

]

|

查找工具 search_weather,执行:

search_weather("北京") → "北京 今天晴,气温26℃

|

然后包装成 ToolMessage:

ToolMessage(

tool_call_id="call1",

name="search_weather",

content="北京 今天晴,气温26℃"

)

|

最后这个信息也将保存到AgentState中等待进一步的运行。

实例创建及可视化

在我们构建出来这个Agent的框架以后,就可以进行创建了。当然在此之前我们需要先配置好提示词prompt。

prompt = """你是一名聪明的科研助理。可以使用搜索引擎查找信息。

你可以多次调用搜索(可以一次性调用,也可以分步骤调用)。

只有当你确切知道要找什么时才去检索信息。

如果在提出后续问题之前需要先检索信息,你也可以这样做!

"""

|

然后就可以将创建Agent类必要的三个内容一并传入:

abot = Agent(model, [tool], system=prompt)

|

然后假如是在Juypter Notebook去运行的话可以运行下面的代码打印出当前Agent的整体框架图:

from IPython.display import Image

Image(abot.graph.get_graph().draw_png())

|

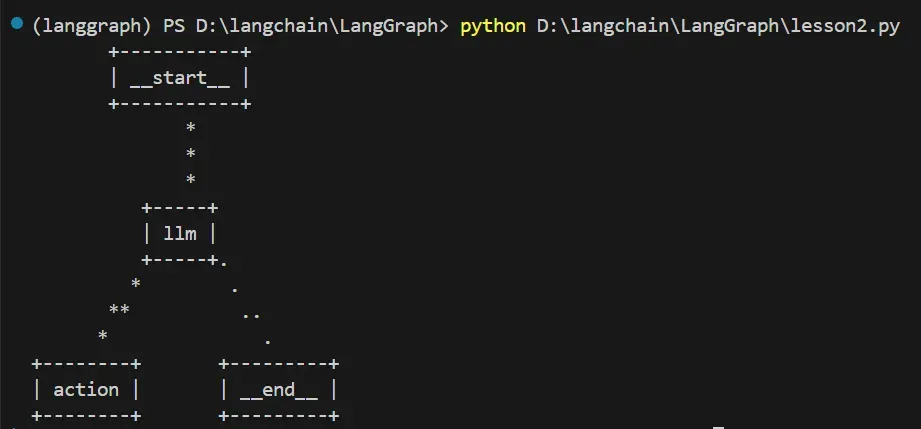

假如本地运行安装不了pygraphviz库的话我们可以通过以下代码简单看到其整体的框架:

ascii_diagram = abot.graph.get_graph().draw_ascii()

print(ascii_diagram)

|

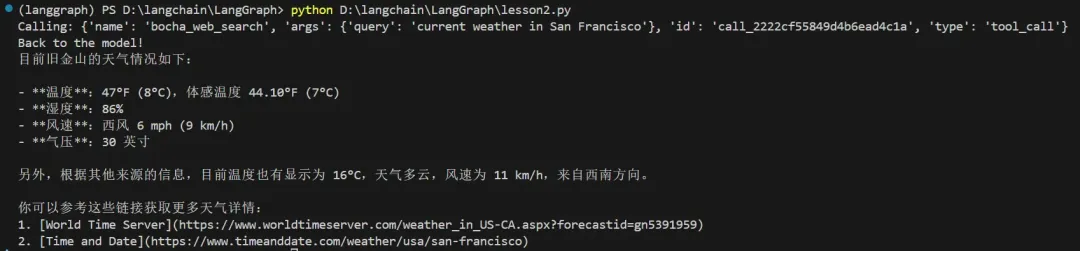

实际调用

在确保我们的模型创建好了以后,我们可以开始进行实际调用的环节了。

首先我们需要通过HumanMessage写入我们的问题,然后也是通过abot.graph.inoke的方式传入我们的问题给到我们创建的Agent类,最终我们可以打印出对应的结果:

messages = [HumanMessage(content="What is the weather in sf?")]

result = abot.graph.invoke({"messages": messages})

print(result['messages'][-1].content)

|

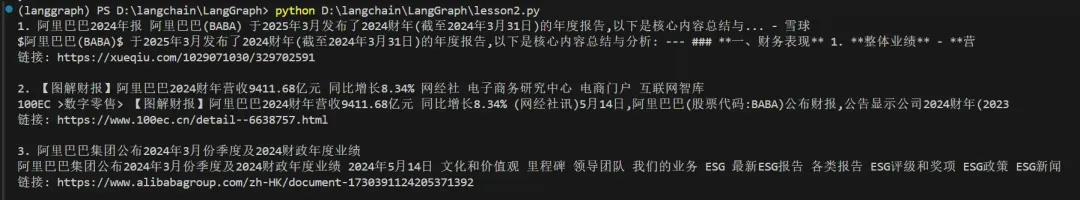

我们可以看到,模型并未虚构了一个气候的信息给我们,相反其真的调用了我们设置的工具bocha_web_search,并且得到了准确的信息!因此我们可以看到这个Agent流程是真实可用的!

完整代码如下所示:

from langgraph.graph import StateGraph, END

from typing import TypedDict, Annotated, Type

import operator

from langchain_core.messages import AnyMessage, SystemMessage, HumanMessage, ToolMessage

from langchain_openai import ChatOpenAI

from pydantic import BaseModel, Field, PrivateAttr

from langchain_core.tools import BaseTool

import requests

# ----------------------------- Tool 定义 -----------------------------

class BoChaSearchInput(BaseModel):

query: str = Field(..., description="搜索的查询内容")

class BoChaSearchResults(BaseTool):

name: str = "bocha_web_search"

description: str = "使用博查API进行网络搜索,可用来查找实时信息或新闻"

args_schema: Type[BaseModel] = BoChaSearchInput

_api_key: str = PrivateAttr()

_count: int = PrivateAttr()

_summary: bool = PrivateAttr()

_freshness: str = PrivateAttr()

def __init__(self, api_key: str, count: int = 5, summary: bool = True, freshness: str = "noLimit", **kwargs):

super().__init__(**kwargs)

self._api_key = api_key

self._count = count

self._summary = summary

self._freshness = freshness

def _run(self, query: str) -> str:

url = "https://api.bochaai.com/v1/web-search"

headers = {

"Authorization": f"Bearer {self._api_key}",

"Content-Type": "application/json"

}

payload = {

"query": query,

"summary": self._summary,

"freshness": self._freshness,

"count": self._count

}

try:

response = requests.post(url, headers=headers, json=payload, timeout=10)

response.raise_for_status()

data = response.json()

results = data.get("data", {}).get("webPages", {}).get("value", [])

ifnot results:

returnf"\u672a\u627e\u5230\u76f8\u5173\u5185\u5bb9\u3002\n[DEBUG] \u8fd4\u56de\u6570\u636e\uff1a{data}"

output = ""

for i, item in enumerate(results[:self._count]):

title = item.get("name", "\u65e0\u6807\u9898")

snippet = item.get("snippet", "\u65e0\u6458\u8981")

url = item.get("url", "")

output += f"{i+1}. {title}\n{snippet}\n\u94fe\u63a5: {url}\n\n"

return output.strip()

except Exception as e:

returnf"\u641c\u7d22\u5931\u8d25: {e}"

# ----------------------------- 智能体状态定义 -----------------------------

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[list[AnyMessage], operator.add]

# ----------------------------- Agent 实现 -----------------------------

class Agent:

def __init__(self, model, tools, system=""):

self.system = system

graph = StateGraph(AgentState)

graph.add_node("llm", self.call_openai)

graph.add_node("action", self.take_action)

graph.add_conditional_edges("llm", self.exists_action, {True: "action", False: END})

graph.add_edge("action", "llm")

graph.set_entry_point("llm")

self.graph = graph.compile()

self.tools = {t.name: t for t in tools}

self.model = model.bind_tools(tools)

def exists_action(self, state: AgentState):

result = state['messages'][-1]

return len(result.tool_calls) > 0

def call_openai(self, state: AgentState):

messages = state['messages']

if self.system:

messages = [SystemMessage(content=self.system)] + messages

message = self.model.invoke(messages)

return {'messages': [message]}

def take_action(self, state: AgentState):

tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls

results = []

for t in tool_calls:

print(f"Calling: {t}")

ifnot t['name'] in self.tools:

print("\n ....bad tool name....")

result = "bad tool name, retry"

else:

result = self.tools[t['name']].invoke(t['args'])

results.append(ToolMessage(tool_call_id=t['id'], name=t['name'], content=str(result)))

print("Back to the model!")

return {'messages': results}

# ----------------------------- 模型和启动 -----------------------------

prompt = """\

你是一名聪明的科研助理。可以使用搜索引擎查找信息。

你可以多次调用搜索(可以一次性调用,也可以分步骤调用)。

只有当你确切知道要找什么时,才去检索信息。

如果在提出后续问题之前需要先检索信息,你也可以这样做!

"""

aliyun_api_key = '你的api_key'

model = ChatOpenAI(

model="qwen-plus",

openai_api_key=aliyun_api_key,

openai_api_base="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"

)

tool = BoChaSearchResults(api_key="你的api_key", count=4)

abot = Agent(model, [tool], system=prompt)

# 绘制当前的 Graph

# ascii_diagram = abot.graph.get_graph().draw_ascii()

# print(ascii_diagram)

# ----------------------------- 测试使用 -----------------------------

messages = [HumanMessage(content="What is the weather in sf?")]

result = abot.graph.invoke({"messages": messages})

print(result['messages'][-1].content)

|

总结

在本节课中,我们成功将传统手搓 Agent 流程迁移到了 LangGraph 框架中,通过节点(Node)、边(Edge)和条件(Conditional

Edge)构建出一个结构清晰、逻辑闭环的智能体流程图。所有对话状态被统一封装在 AgentState

中,实现了消息上下文的自动累积;工具调用与模型推理被分离为专职节点,大大提升了流程的可控性与可扩展性。同时,通过

model.bind_tools(),我们实现了模型自动识别何时该调用工具(如博查搜索),真正迈入了“让大模型主动思考再行动”的智能体范式。

其实平心而论,相比上节课我们手搓的Agent,其实LangGraph的流程显得是更复杂一些,因为里面用到的一些方法并不是我们日常学习的一些简单的方法。但是当我们继续往下学习我们会发现,只要我们熟悉了这种用法,这些方法在拓展性上会比起我们手搓要好得多 |